Pourquoi rendre sa transformation numérique plus responsable ?

La démarche de transformation numérique constitue un vrai moteur de croissance pour les entreprises. La rendre plus responsable permettra de réduire son impact environnemental et de s’assurer que tous les utilisateurs profiteront de ces services numériques.

En quelques décennies, le numérique a rapidement fait sa place dans notre quotidien, tant personnel que professionnel. A un tel point que nous ne pourrions plus vivre sans. Le numérique est partout et nous en consommons toujours plus : smartphones, objets connectés, vidéos, achats en ligne… Pour répondre à ce phénomène, la fabrication des matériels informatiques et la production d’énergie sont en constante hausse.

Désormais, une entreprise qui portera une attention à la réduction de la consommation d’énergie de son système informatique, contribuera à la fois à la réduction de ses factures et à la réduction des émissions carbone. De même, se préoccuper du parc informatique de ses équipes et de l’impact des applications chez ses utilisateurs accélèrera l’atteinte de ces objectifs.

Bien que 87% des Français possèdent désormais un smartphone, la fracture numérique demeure une réalité [1]. En effet, si l’équipement est bien souvent au rendez-vous, la maîtrise des outils numériques reste inégale. Se préoccuper de l’accessibilité des applications et de leur ergonomie demeure un enjeu fort pour toute organisation soucieuse de la fidélisation de sa clientèle.

Face à l’emballement de l’usage du numérique, les entreprises qui intégreront une démarche numérique responsable apporteront un impact positif pour la préservation de la planète, leurs collaborateurs et leurs clients.

Rappel des bienfaits d’une transformation numérique

Dans les années 70, le microprocesseur est inventé et permet aux entreprises d’accéder aux produits informatiques. Leur utilisation entraine l’optimisation des procédures opérationnelles, l’amélioration de la productivité et la dématérialisation des documents. Grâce à ces changements apportés, les processus s‘automatisent. Ils réduisent ainsi les risques d’erreur, de perte de documents, les temps de réponse, l’espace de stockage (armoires, locaux). Ceci libère du temps pour être plus efficace sur le cœur de métier.

Dès les années 90, le développement d’Internet a également accompagné le développement de la communication en externe des entreprises. Elles ont gagné en visibilité.

En effet, la clientèle s’est élargi au-delà la proximité physique des commerçants. Puis dans les années 2000, les réseaux sociaux ont généré une instantanéité dans la relation consommateur/commerçant. Cette communication omnicanale (site officiel, site de vente, application, réseaux sociaux, discussion instantanée, mails…) représente une chance d’améliorer son image auprès d’un plus large public et ainsi d’accroitre son chiffre d’affaires.

Selon une enquête IPSOS réalisée en 2019, les entreprises françaises (PME et ETI) ayant adopté une transformation numérique ont récolté des avantages majeurs. Le Baromètre Croissance & Digital [2] révèle que 87 % des ETI considèrent la transformation numérique comme un moteur de croissance. Cependant, il est intéressant de noter que leur priorité n’est pas uniquement la croissance financière. En effet, 54 % des ETI cherchent à améliorer la satisfaction client, tandis que 38 % se concentrent sur l’augmentation de leur chiffre d’affaires.

Le numérique basé sur des ressources non renouvelables

La dématérialisation est souvent perçue comme un acte responsable pour la préservation de la planète. Elle permet en effet, entre autres, de protéger les arbres, ressources renouvelables. Toutefois, on néglige parfois l’impact environnemental de la production du matériel informatique sous-jacent. Ainsi, la fabrication d’ordinateurs ou tablettes requiert l’exploitation de ressources non renouvelables telles que les minerais pour produire les métaux présents dans le hardware.

Entre les années 70 et 80, la fabrication d’un ordinateur s’appuyait sur vingt métaux, maximum. Aujourd’hui, entre cinquante et soixante-dix métaux composent nos smartphones, selon les modèles ; par exemple selon Aurore Stéphant [3], certains métaux ont des propriétés permettant d’avoir une haute qualité d’image.

Pour répondre à tous nos besoins confondus en numériques jusqu’en 2050 (présents également dans les voitures électriques), nous devrions produire davantage de métaux que tout ce qui a été produit depuis l’antiquité jusqu’à aujourd’hui [4].

Pour rappel, l’extraction minière est un des secteurs ayant le plus lourd impact environnemental et social3 : consommation d’eau (guerre de l’eau au Chili), pollution des terres et nappes phréatiques due aux produits permettant l’extraction (cyanure par exemple), émissions de gaz à effet de serre, destruction des écosystèmes locaux, conditions de travail des mineurs (minerais de sang en République démocratique du Congo), impacts sur la santé des mineurs. Ceci explique pourquoi toute la phase de l’extraction jusqu’à la production d’un smartphone représente 70% de l’empreinte carbone du numérique en France [5].

Photomontage de Dillon Marsh, représentant la quantité de cuivre extraite d’une mine en Afrique du Sud ; à droite, vue aérienne.

Le numérique tout aussi énergivore qu’émissif en carbone

L’arrivée de cette flotte numérique dans nos quotidiens a pour conséquence une augmentation de la consommation en électricité. Or, si nous continuons à consommer comme nous le faisons aujourd’hui, nous n’aurons plus la capacité de produire l’électricité nécessaire. C’est ce qu’a déduit l’agence ministérielle France Stratégie, dans un rapport en 2020 : malgré les progrès technologiques qui ont permis une optimisation de l’efficacité énergétique des centres de données (data centers), leur consommation énergétique ne cesse d’augmenter en raison de l’explosion de nos usages [6].

En effet, cette dernière est en constante augmentation, pour satisfaire nos usages répartis en 80/20 [7] : 80% sur la vidéo (live, streaming, réseaux sociaux, vidéo surveillance, télémédecine, télétravail…) et 20% sur le reste (sites web, mails, messagerie instantanée, stockages de photos et données diverses, réseaux d’entreprise…).

De surcroit, ces enquêtes datent d’avant l’arrivée de l’IA générative : nous pouvons donc imaginer qu’elle vient alourdir les impacts du numérique, car elle s’ajoute à nos usages précédemment cités, sans réduire ou remplacer ceux déjà existants.

A cela s’ajoute notre parc technologique personnel : on dénombre en moyenne pour un Français 15 équipements connectés, contre 8 par personne dans le monde [8].

Au-delà de la consommation d’énergie, il est également essentiel d’examiner la quantité des émissions de gaz à effet de serre issues du numérique. En 2019, celles-ci représentent 4% de la totalité des émissions mondiales [9], soit presque autant que les 6% émis par l’aviation civile [10].

En France, cette empreinte carbone est de 2,5%, non pas grâce à un usage plus raisonnable, mais parce que l’électricité est produite par un bouquet énergétique, dont la part la plus importante (70%) est nucléaire [11], énergie très peu émissive en gaz à effet de serre.

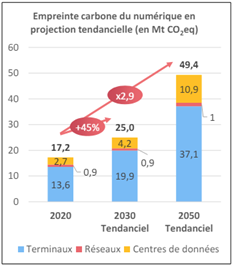

De la même manière, si nos usages restent en constante augmentation, l’empreinte carbone du numérique sera multipliée par 3 d’ici 2050 [12].

Or les Accords de Paris de 2015 encouragent une diminution des émissions de GES afin de maintenir une augmentation de la température mondiale en dessous de 2°C [13].

Le secteur d’activités du numérique n’est donc pas encore sur le chemin de la neutralité carbone.

Un numérique plus responsable permet de réduire la fracture numérique

L’expression « fracture numérique » définit les inégalités vécues par les personnes quant à l’accès et/ou à l’usage du numérique.

En France, les chanceux qui ont pu monter dans le train des évolutions technologiques et numériques sont les personnes hyperconnectées. Sur le quai, restent des utilisateurs plus ou moins connectés et équipés pouvant se sentir moins à l’aise, voire connaître l’illectronisme pour 15% des Français [14] .

Les raisons sont multiples : habiter dans une zone blanche, rencontrer des difficultés financières pour l’achat d’un équipement, avoir des lacunes dans l’usage des outils, ou encore vivre une situation de handicap qui rend la lecture, la compréhension ou la manipulation difficile.

Avec la dématérialisation des services publics qui transpose les démarches administratives en services en ligne, certaines personnes peuvent se sentir démunies. En 2021, 29% des adultes ont renoncé à effectuer une démarche administrative en ligne [15], car ils la considéraient complexe.

La transformation numérique plus responsable : pour des avantages concurrentiels et financiers.

Selon une enquête menée par Boavizta [16] en décembre 2023 auprès de 85 organisations, la préservation de la planète constitue le principal moteur pour la mise en place d’une démarche numérique responsable. Cependant, il est important de souligner les avantages liés à la création de valeur économique et sociale.

L’amélioration de la marque employeur est l’un de ces avantages. Bien que difficile à quantifier, 62 % des répondants ont lancé une démarche plus responsable dans le but de fidéliser les salariés en quête de sens et de se démarquer lors des recrutements.

En outre, 53 % des répondants ont adopté une transformation plus responsable pour se différencier et fidéliser des clients devenus plus exigeants. En publiant des informations factuelles sur les bénéfices environnementaux liés à la démarche numérique responsable, l’entreprise améliore son image de marque. Le site web peut ainsi devenir la vitrine des engagements RSE de l’entreprise.

En termes d’économies, 38 % des répondants s’attendent à réduire leurs coûts grâce à la démarche numérique responsable. Cela inclut des économies sur le matériel en prolongeant sa durée de vie, des économies d’énergie grâce à des datacenters dimensionnés selon les besoins, ainsi que des économies sur le développement et la maintenance des logiciels.

Enfin, le respect des lois et règlementations soutenant le numérique responsable, telles que la loi REEN, la loi AGEC ou la directive CSRD, est aussi un levier d’action. Bien que moins prioritaire (12 % des répondants considèrent cet élément comme étant à l’origine de leur démarche NR), il permet aussi d’anticiper l’application des futures réglementations.

Le numérique responsable, vertueux pour l’entreprise, la société et la planète

Nous ne pouvons plus nous passer des services et outils numériques en entreprise : ils facilitent nos échanges de manière exponentielle et sont un formidable support pour véhiculer l’image de nos entreprises. Plus encore, ils sont un réel facteur de réussite pour toute organisation.

En revanche, nous n’avons pas pris la mesure des impacts négatifs que cette évolution technologique engendre. Sans oublier que nos actions actuelles ne respectent pas du tout les engagements des Accords de Paris et que nous n’aurons certainement pas la capacité de produire l’électricité nécessaire pour tous nos usages. Les impacts, sociaux et environnementaux sont délétères.

Le numérique responsable est vertueux pour tous sur le plan l’humain. Il rassemble en effet les collaborateurs, les clients, les fournisseurs, les concitoyens, etc. Il est évidemment bénéfique pour la planète. Par conséquent, il est fructueux pour la performance de l’organisation. Des collaborateurs, clients et fournisseurs satisfaits sont des parties prenantes conscientes et fidèles, qui, de fait, participeront à la pérennité de l’entreprise !

Alors en attendant que des chercheurs trouvent comment créer des ordinateurs compostables ou a minima des technologies qui perdurent dans le temps et sans épuisement des ressources matérielles [17], et qui soient accessibles à tous, entamons des transformations numériques plus responsables !

[1] « Équipements et usages du numérique », ARCEP, 2023.

[2] « Baromètre, croissance & digitale », IPSOS, page 16, 40 pages, 2019.

[3] « #64 Matérialité du numérique et externalités minières », podcast Techologie, 2h38, 2022

[4] « Impact de différents scénarios énergétiques sur les matières premières et leur disponibilité future », Olivier Vidal, page 19, 6 pages, 2020

[5] « L’empreinte environnementale du numérique », ARCEP, 2024

[6] « Maîtriser la consommation du numérique : le progrès technologique n’y suffira pas », strategie.gouv.fr, 2020

[7] « Climat : L’insoutenable usage de la vidéo en ligne », The Shift Project, 2019

[8] « Numérique responsable : et si nous adoptions les bons réflexes ? », ADEME, 2022

[9] « Pour une sobriété numérique : le nouveau rapport du shift sur l’impact environnemental du numérique », The Shift Project, 2018

[10] « Le transport aérien doit réduire tous ses impacts climatiques », stay_grounded.org, 2022

[11] « Le nucléaire en chiffres »,EDF, 2019

[12] « Pour un numérique soutenable », ARCEP, page 20, 44 pages, 2023

[13] « Décryptage des COP : les conférences internationales de lutte contre le dérèglement climatique », écologie.gouv.fr, 2024

[14] « 15% de la population est en situation d’illectronisme en 2021 », INSEE, 2023

[15] « Un tiers des adultes ont renoncé à effectuer une démarche administrative en ligne en 2021 », INSEE, 2022

[16] « Numérique responsable : Comment embarquer votre hiérarchie ? », Boavizta, 17 pages, 2023

[17] « Du vivant aux technologies zombies et inversement », Conférence José Halloy, 1h, 2022